3分鐘狂攬20萬訂單,18小時鎖單24萬臺,小米YU7用一場驚人的銷量狂歡詮釋了什么叫做“互聯網速度”。

但還有更加勁爆的數據——26.4%的毛利率,更是讓傳統豪華車巨頭保時捷相形見絀。

“這不可能!”這大概是不少傳統車企高管看到小米最新財報時的第一反應。

2025年第二季度,小米汽車業務毛利率高達26.4%,不僅遠超特斯拉的17.2%,甚至甩開了保時捷的16.9%和奔馳的16.4%。

一家造車才五年的企業,如何在毛利率上逆襲了擁有近百年積淀的豪華車巨頭?

小米的絕技也簡單——互聯網思維+爆品策略+生態協同。

小米最新財報顯示,2025年第二季度智能電動汽車收入達到206億元,同比增長221.9%,汽車交付量高達81,302輛,同比暴漲197.7%。

小米集團總裁盧偉冰在財報電話會議中自信地表示:“我們希望在今年的下半年實現(小米汽車)單季度或者單月的盈利。”

這意味著小米可能成為新勢力車企中汽車業務最快實現盈利的公司。

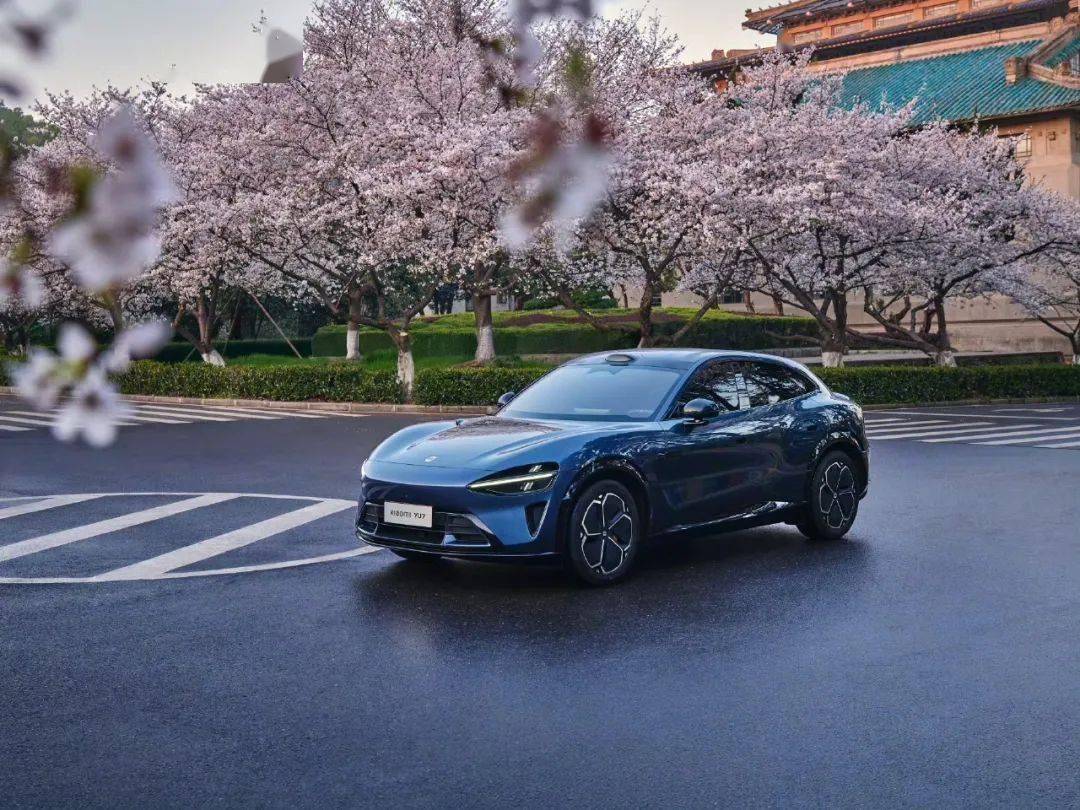

6月26日,小米YU7正式上市,售價25.35萬-32.99萬元,直接對標特斯拉Model Y。

這款車一經發布便引發消費狂潮。

3分鐘大定突破20萬臺,1小時達28.9萬臺,18小時后鎖單量定格在24萬臺。

這一速度超越了特斯拉Model 3當年24小時18萬臺的紀錄,甚至讓小米自家的SU7(24小時8.9萬輛)也黯然失色。

小米YU7的熱銷并非偶然。

25.35萬起的入門版就塞進了835km續航、800V高壓平臺、15分鐘補能620km的配置。

頂配Max版更是擁有690匹馬力,3.23秒破百的驚人性能。

小米汽車高毛利率的背后,是供應鏈成本控制的極致化。

比如超級電機V6s Plus應用分段磁鋼技術,轉速達22000rpm,比日系競品高出60%。

這就讓很多友商沒法跟了。

但重要的一點在于,用戶的消費情緒變了。

小米在發布會現場直接對比保時捷Taycan等豪車性能參數,用“性價比敘事”重構用戶價值認知。

這種跨維度打擊讓傳統車企措手不及。

如果說前幾年人們還對雷軍喊出的那句“十年時間把小米汽車干到全球前五”還有所保留的話,現在SU7、SU7 Ultra,以及YU7的訂單狂潮,已經徹底打服了所有友商。

當然,也有不服的。

比如SU7上市前后,某傳統自主車企巨頭通過各種形式陰陽小米。

該車企的高管通過社交媒體瘋狂內涵小米SU7。

但這些圖謀都失敗了。

到現在連保時捷都被PK下去,也表明小米的成功,可能并非偶然。

對比小米的高歌猛進,保時捷2025年的表現卻不盡如人意。

2025年上半年,保時捷營業利潤同比暴跌67.1%,至10.1億歐元,汽車業務利潤下滑至8億歐元。

糟糕的是,保時捷的銷售回報率(RoS)從去年同期的15.7%大幅滑落至5.5%。

這一數字很危險。

因為這跟保時捷“Road to 20”提出的18%-20%回報率目標,南轅北轍。

但保時捷也很無奈,其困境來自多方面。

美國加征關稅導致至少4億歐元的新增成本;中國市場交付大幅下降;退出Cellforce電池項目導致約5億歐元特殊損失。

最關鍵的是,在中國市場不再是保時捷最大單一市場后,保時捷的好運氣就已經結束了。

與保時捷的窘迫相反,小米正在高歌猛進。

甚至小米正在經歷幸福的煩惱。

因為訂單太多了。

盡管訂單火爆,小米也面臨著產能不足的煩惱。

7月份,YU7交付量僅6042輛,在純電車型中排第30名。

而零跑B01僅7天就售出8576輛,遠超小米YU7月交付量。

目前YU7交付周期大幅延長,標準版需56-59周,Pro版47-50周,Max版42-45周。

盡管8月初周產量增長30%,但相比28.9萬訂單總量遠遠不夠。

小米北京工廠年產能30萬輛要供應SU7改款和YU7兩款車。

二期工廠即將投產且為YU7專屬,年產能30萬輛,本月可能投入使用。

但按當前產能計算,28.9萬訂單需超兩年才能消化。

小米近期因要求部分SU7 Ultra準車主在車輛未排產時提前結清尾款(20萬-60萬元),否則沒收定金(最高4萬元),陷入輿論漩渦。

這場被戲稱為“尾款門”的風波,表面是合同條款之爭,實則暴露了新勢力車企在產能爬坡期的典型困境。

但這不會影響小米繼續在市場上砍瓜切菜。

畢竟小米汽車的成功不僅僅是一款車的成功,而是整個生態的勝利。

靠近車輛時,U1芯片以厘米級精度感知手機位置自動解鎖;iPhone的Action按鈕可一鍵尋車;靈動島實時顯示剩余續航;AirDrop秒傳導航路線到車機。

這種深度生態整合是傳統車企難以企及的競爭優勢。

雷軍將汽車視為“人車家全生態”的重要一環,通過生態協同創造了巨大的用戶粘性。

所以小米本質上不是在賣車,而是在為用戶提供一整套移動智能生活解決方案。這是對傳統汽車商業模式的降維打擊。

小米用互聯網思維重構汽車制造業的毛利率神話已經實現,下一步將是證明這種模式能夠持續——不僅僅是在中國市場,更是在全球舞臺。